Foi em 1844 que Samuel Morse fez a primeira comunicação a distância com seu recente invento: o telégrafo. Com ele, Morse utilizou outro invento seu, de 1835 – o “Código Morse”. E foi em 1866 que a primeira comunicação telegráfica ocorreu entre a América do Norte e a Europa, com o primeiro cabo ultramarino estendido entre os dois continentes pelo Atlântico. O telégrafo sem fios só viria a funcionar, pela primeira vez, em 1901, por meio de ondas de rádio.

Por que estou trazendo isto à tona neste apêndice? Para também trazer à tona que os fenômenos globais antes desse meio de comunicação eram mui dificilmente massificados: alguns, dependendo do local de ocorrência, demoraram muito tempo para começar a ser conhecidos, especialmente no Ocidente; outros, até hoje ainda estão para ser conhecidos globalmente.

Um exemplo pertinente ao nosso assunto presente: em 1883, o mundo (por assim dizer) tomou conhecimento quase instantaneamente da catástrofe global que foi a erupção do vulcão indonésio de Krakatoa, entre as ilhas de Java e Sumatra. Seus estrondos foram ouvidos a milhares de quilômetros, como na Austrália (no Oceano Pacífico) e nas ilhas Mauricio (no Oceano Índico). Mais de 50 grandes localidades no planeta reportaram, pelo telégrafo, registros do estrondo de Krakatoa; alguns cientistas estimam que as ondas do seu som deram sete voltas na terra. Tsunamis seguidos, milhares de mortes, efeitos globais observados por anos em sequência. Mas, Krakatoa foi um fenômeno pós telégrafo, o que facilitou a divulgação global da catástrofe.

O geofísico e cientista sênior Robert Evans publicou no magazine do Instituto Smithsoniano, sediado nos Estados Unidos da América, um impressionante artigo denominado “Explosão do Passado”[1]. Nesse artigo ele afirma que houve uma explosão vulcânica dez vezes mais potente do que a de Krakatoa, setenta e oito anos antes (portanto, antes do advento do telégrafo): trata-se da erupção do também indonésio Monte Tambora, quase 1500 quilômetros a sudeste de Krakatoa, ocorrida no início de abril de 1815. Diz o cientista, em seu artigo: “Em meus 40 anos de trabalho geológico, nunca tinha ouvido falar de Tambora até poucos anos atrás, quando comecei a pesquisar um livro sobre enormes desastres naturais”. Colunas de fogo, cinzas, gases inflamados e saraiva alcançaram incríveis 40 quilômetros céu acima. A destruição, tanto regional quanto global, derivada da erupção do Tambora em 1815, foi tão maior que Krakatoa, que Robert Evans chega a afirmar que foi a mais destrutiva erupção vulcânica do mundo, nos últimos dez mil anos.

E agora, o que tem tudo isto a ver com nosso assunto de “coincidências divinas” e, particularmente com este apêndice? Basta investigar um pouco para constatar: se Krakatoa foi responsável por mudanças desastrosas no planeta por muitos anos, imagine um vulcão com potência dez vezes maior… A Europa, por exemplo, foi devastada com um rigoroso inverno por todo o ano de 1816; aliás, aquele ano se tornou conhecido na história como “o ano que não teve verão” no hemisfério Norte. Não bastasse a devastação produzida pelas guerras napoleônicas, que tiveram seu fim em Waterloo em Junho de 1815, as lavouras que restavam se arruinaram, as criações morreram, a fome se alastrou, as pestes se espalharam. Retratos da época mostram desolação na face de famílias de agricultores, vendo seus campos cobertos por uma neve que nunca se dissipava. E esse cenário alcança duramente, por exemplo, Alemanha e Suíça. No verão de 4 de julho de 1816, dia da independência dos Estados Unidos, a neve cobria territórios e fontes de águas ficaram congeladas naquele país, numa celebração marcada pelo verão congelado.

É esse ‘pano de fundo’ que dá o tom do cenário a influir na imigração suíça e, depois, alemã, a partir de 1818, rumo ao Brasil. Mas, antes de prosseguir, é preciso lembrar que, com a vinda do príncipe regente Dom João para o Brasil em 1808, foi em 16 de dezembro de 1815 que a sede do governo português passou a ser a cidade do Rio de Janeiro, com a criação do novo “Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves”; e que, em 06 de fevereiro de 1818, com o falecimento da rainha-mãe Maria I, Dom João foi coroado rei, como Dom João VI[2].

Voltando à situação na Suíça, o governo do cantão de Friburgo[3] estava profundamente preocupado com a sobrevivência de suas famílias. Então, escolheu um cidadão de origem parisiense, habitante na sua vila de Gruyéres, chamado Sébastien-Nicolas Gachet (1770-1846), como agente em nome daquele governo, para negociar com a coroa portuguesa no Brasil. O intuito da credencial, concedida em 05 de maio de 1817, era obter, do príncipe-regente Dom João, permissão para imigração de famílias suíças ao Brasil. Por trás dessa imigração, havia o interesse de criar um novo canal para ajudar no combate à miséria e à fome na Suíça: essas famílias, estabelecidas no Brasil, poderiam ajudar na importação portuguesa e brasileira de produtos suíços, bem como favorecer a exportação de bens e alimentos brasileiros para aquele país.

Gachet chegou ao Rio de Janeiro em 1818 e estabeleceu longa negociação com o em breve rei Dom João VI, coroado em 06 de fevereiro daquele ano. O resultado foi a promulgação do decreto real em 16 de maio de 1818[4]; pelo decreto, o rei autorizou a transformação de parte do território de Cantagalo, na província do Rio de Janeiro, numa colônia, que seria chamada de “Nova Friburgo”. Esse município seria o local de acolhimento de famílias friburguenses (Suíça) para lavrar a terra e para criar animais úteis para sustento humano; seria a “Suíça brasileira”. Em paralelo, Dom João VI tinha o interesse em que esses suíços fossem fiéis súditos da coroa para até pegar em armas e defenda-la, se preciso. Ficou estabelecido que teriam que ser famílias católicas, e que seriam naturalizados portugueses logo ao chegar ao Brasil.

Ocorreu que, posteriormente, por pedido das autoridades suíças, o cumprimento do decreto foi flexibilizado de modo não muito público, admitindo uma parcela minoritária de imigrantes não-católicos. E, uma vez que esses suíços não-católicos eram, em geral, protestantes reformados (grande maioria, calvinistas), e que se tornariam, compulsoriamente, cidadãos portugueses, criou-se uma inusitadíssima situação: seriam os primeiros cidadãos portugueses, em tempos ainda oficialmente sob a Inquisição, com professando o protestantismo. Foi Dom Pedro José Joaquim Vito de Meneses Coutinho, sexto Marquês de Marialva, preposto da coroa portuguesa na Europa, quem supostamente deu o aval para inclusão de protestantes na primeira leva migratória.

E assim, Gachet retornou a Friburgo, o cantão suíço, para executar o acordo. O número originalmente admitido no decreto joanino, a saber, apenas cem famílias, foi altamente majorado na operação: quase 4 mil suíços, inclusive de outros cantões, se alistaram, cerca de 2100 suíços foram aprovados. Foi escolhido porto neerlandês de Mijl, em Dordrecht[5] para a partida dos imigrantes, aonde eles chegaram em 29 de julho de 1819. Posteriormente, parte dos imigrantes embarcariam em Texel, mais ao norte dos Países Baixos. Embaraços diplomáticos os prenderam em Dordrecht por muitos dias: somente em 11 de setembro começaram a partir os navios fretados rumo ao Rio de Janeiro[6].

O tempo de espera em Dort foi mais um ato das “gestões divinas das coincidências”, o que ensejou outro fato inusitado: determinado pastor reformado, calvinista valão da igreja de fala francesa na cidade de Dort, por nome de Charles Guillaume Merkus (1788-1865), tomando conhecimento da estadia daqueles imigrantes, procurou-os em seu acampamento para prover-lhes sua assistência. Como resultado, firmou-se um pacto entre eles, de se estabelecer uma igreja reformada, calvinista, na pátria luso-brasileira, tão logo chegassem. Os estatutos daquela igreja foram confeccionados e aprovados por unanimidade ainda em Dort, em 22 de agosto de 1819, no templo da igreja. Seria uma igreja reformada de cidadãos suíços naturalizados portugueses em solo brasileiro, sob iniciativa de um pastor calvinista flamengo.

As bases do perfil e do ministério daquela igreja no Brasil foram estabelecidas; correspondência foi firmada com a Sociedade Missionária de Basiléia, no intuito de se buscar, na instituição de ensino teológico daquela missão, um pastor falante do francês para seguir como missionário para o Brasil; cultos e a Santa Ceia (no molde reformado calvinista) foram celebrados. Tudo isto se encontra registrado nas atas do consistório da Igreja Reformada valônica de Dordrecht[7].

Desta forma, algo de novo aparece no horizonte destas singelas pesquisas: a constituição da primeira igreja protestante a se estabelecer no Brasil se deu com as seguintes características que destoam das que comumente se divulgam no Brasil:

- Embora um capelão anglicano tenha chegado ao Brasil em 1816, dirigindo seu ministério aos britânicos, a primeira igreja com foco voltado para futuros cidadãos do Reino de Portugal no Brasil teve suas bases estabelecidas em solo holandês, em agosto do ano de 1819, na cidade de Dordrecht;

- Por conseguinte, era um empreendimento missionário europeu, com atuação holandesa, visando futuros cidadãos portugueses no Brasil, em época antecedente à independência;

- Essa primeira igreja idealizada para o Brasil era reformada, de orientação calvinista, tal como era a orientação do pastor Charles Guillaume Merkus, da Igreja Reformada Valônica dos Países Baixos.

Então, entre setembro e outubro de 1819, partiram oito navios do porto em Dort, trazendo imigrantes vindos da Suíça, inclusive os 190 comprometidos com a fé reformada. Dos mais de 2000 que saíram da Suíça, pouco mais do que trezentos morreram, ou na Holanda ou, principalmente, na viagem. O navio que teve a mais curta jornada foi primeiro deles, o Daphnée, cuja viagem durou 55 dias; 197 passageiros partiram da Holanda, mas 31 morreram em pleno Atlântico. O navio que teve a mais longa jornada foi o Deux-Catherine, cuja viagem durou 146 dias, com vários percalços; 357 passageiros partiram da Holanda, perdendo-se 77 vidas na viagem.

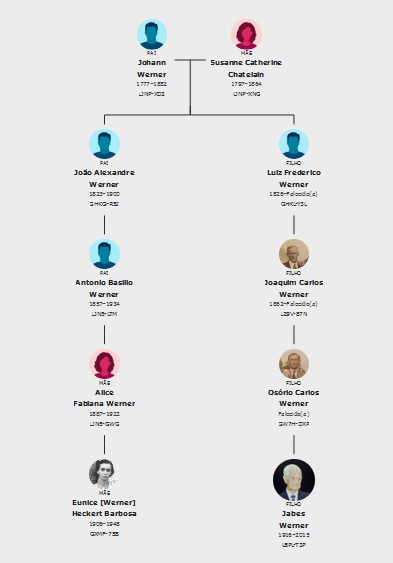

Agora, mais uma “coincidência” que afeta a história aqui contada: no meio daqueles 190 emigrantes suíços, alojados provisoriamente em Dort na Holanda, estava Johann Werner com sua esposa e filhos (estes, suíços de Fribourg), aguardando para embarcar. Embora alemão de nascimento, Werner era residente em Corgémont, cantão de Berna, na Suíça. Este foi o pioneiro da família Werner estabelecida em Nova Friburgo. Todos eles se tornaram cidadãos portugueses do Brasil, ao chegarem.

Mas, as dificuldades na região serrana de Nova Friburgo foram muitas; a terra não era boa como se imaginava. Vários dos imigrantes se dispersaram para outras regiões do estado e até do país, buscando melhores condições de sobrevivência. O projeto da “Suíça no Brasil” começou a fracassar; a igreja reformada idealizada em solo holandês não chegou a se organizar, e a pressão sobre aqueles protestantes que conseguiram sobreviver até chegar, para deixar sua religião e aderir à religião católica, foi intensa e sofrida. A solução adotada pelo governo brasileiro foi a de buscar novos colonos imigrantes – desta feita na Alemanha – para preencher as lacunas, o que mais tarde ocorreu.

Entrementes, Dom João VI voltou para Portugal, e o movimento de independência se avolumou por aqui. Somente em 1824 chegaram os primeiros alemães, após a desistência do projeto de imigração suíça. E foi assim que muitos daqueles protestantes suíços calvinistas remanescentes foram cooptados pelo luteranismo, quando este se implantou em maio daquele ano, liderados pelo pastor Friedrich Oswald Sauerbronn (1784-1864).

O próprio Johann Werner, que era luterano de origem quando morava em Württemberg, onde nascera, voltou ao luteranismo e se tornou presbítero da igreja em Nova Friburgo. Contudo, a chegada do presbiterianismo ao Brasil, em 1859, a aproximação entre luteranos e presbiterianos em Petrópolis e Nova Friburgo, acabou por ensejar a transferência de alguns daqueles descendentes suíços para o presbiterianismo. Foi o que aconteceu com boa parte da descendência de Johann Werner, como foi o caso de seu neto Antonio Basílio Werner (ancestral do que rabisca estas linhas), juntamente com sua esposa Magdalena, em São José do Ribeirão (naquele tempo, distrito de Nova Friburgo). De Antonio Basílio veio Alice Werner, que se casou com Ernesto José Heckert, avós da minha mãe.

Um dado genealógico de conexão: na cidade de Alto Jequitibá, MG, o personagem mais conhecido da família Werner foi o professor Jabes Werner (1916-2015). Jabes Werner era filho de Osório Carlos Werner e de Floricena Dias Werner; ela, grande colaboradora do pastor Anníbal e sua esposa Constância, por vários anos da escola da cidade. Formado em Educação Física pela Escola de Educação Física do Exército, no estado do Rio de Janeiro, em 1939, e também em Matemática e Didática pela FGV em 1956, exerceu ele influente docência no Colégio Evangélico de Alto Jequitibá, onde também foi diretor, assim como no Colégio Tiradentes de Manhuaçu. Foi honrado com merecidas láureas pelo governo do estado de Minas Gerais, assim como pelo Ministério de Educação do governo federal; também, pelo Alto Comando da Polícia Militar de Minas Gerais. O pai de Jabes Werner, Osório, era também descendente do pioneiro Johann Werner, por geração de Joaquim Carlos Werner (1862-?) e Catharina Clara Heringer (1872-1947), sendo neto de um dos filhos do pioneiro, já nascido no Brasil: Luiz Frederico Werner (1826-?), que se casou com Maria Alexandrina Folly (1829-?). Portanto, o pai da avó materna de minha mãe – ele, Antonio Basílio Werner, e ela, Alice Werner Heckert – era primo em primeiro grau de Joaquim Carlos Werner, o avô paterno do professor Jabes Werner.

NOTAS:

[1] Robert Evans, Blast from the Past. Smithsonian Magazine, July 2002.

[2] Em 26 de abril de 1821, Dom João VI parte de volta para Portugal, retornando para lá com a corte, e deixando o filho Pedro como “príncipe-regente” do Brasil.

[3] Não confundir com a cidade alemã de Freiburg (forma na língua alemã, também comumente grafada, em Português, como Friburgo); esta Freiburg é situada um pouco ao norte da fronteira com a Suíça, enquanto que a Fribourg (forma na língua francesa) suíça é um cantão a oeste do país, perto da fronteira com a França, encravada a nordeste de Genebra, a sudoeste de Berna e a sudeste do lago de Neuchâtel.

[4] Veja-se o decreto em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/dim/1818/DIM-16-5-1818.html#:~:text=Palacio%20do%20Rio%20de%20Janeiro,se%20refere%20o%20Decreto%20acima.

[5] Dordrecht é a mesma cidade de Dort, conhecida pelo sínodo reformado (1618-1619) que promulgou os Cânones de Dort.

[6] Informações a respeito dessa epopéia podem ser lidas em língua francesa no documento publicado em http://www.fr-nf.ch/download/200522_emigration_suisse_dans-l-etat_rio_de_janeiro.pdf.

[7] Actes du Consistoire de l’Église Wallone de Dordrecht, GAD Chapitre V. Inv. Nr. 51 (Actes du consistoire 15 Avril 1810-19 décembre 1850).